CONTENTS

コンテンツ

和室に畳を敷く場合、敷き方にルールがあるのをご存じでしょうか?

今回は、畳の敷き方について、ルールや名称をご紹介します。

畳の敷き方のルールについて

01. 畳の敷き方の基本ルール

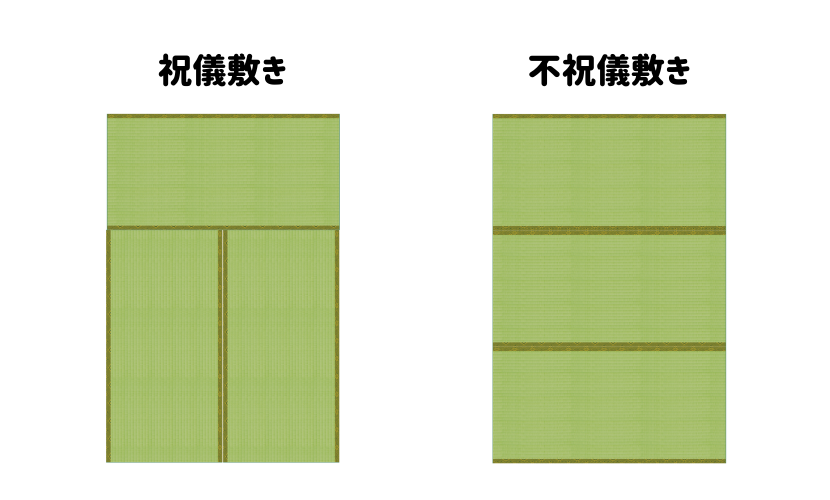

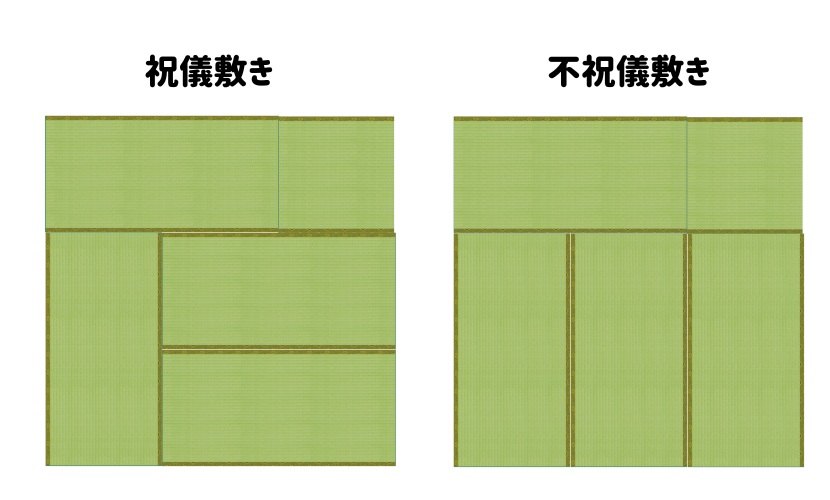

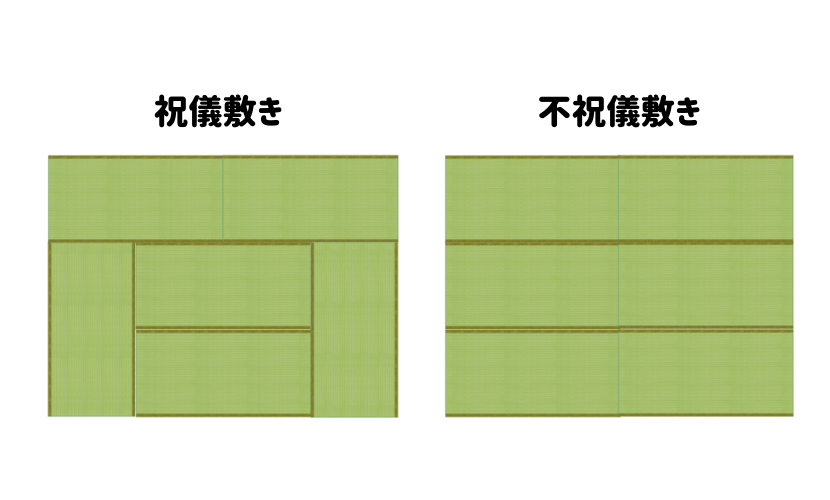

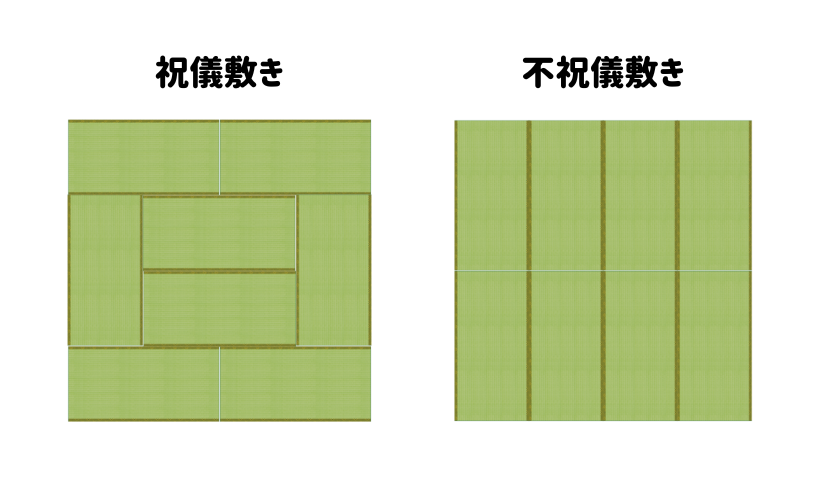

畳を敷き込む場合の基本的なルールとして、「畳の合わせ目を十字にしない」という前提があります。

それは、畳の合わせ目が十字にならない敷き方が縁起がよいとされているためです。

合わせ目を十字にしない敷き方を「祝儀敷き」と呼びます。

特に婚礼などのお祝い事には、この「祝儀敷き」がよく用いられ、一般住宅等で採用される敷き方はこちらになります。

上記のルールに反した敷き方を「不祝儀敷き」と呼び、葬儀の場合や、寺院仏閣・旅館の大広間等に多く用いられます。

(※旅館の大広間の場合、1度に大勢が利用するため、同じ向きで畳を敷くと傷みにくく、掃除や手入れもしやすいことから採用されることが多いと考えられています。)

後ほど、お部屋の広さに合わせて詳しく紹介していきます!

02. 半畳の畳がある場合のルール

4畳半のお部屋など、半畳の畳がある場合には、半畳の畳の位置は鬼の出入方角である鬼門(北東)を避ける、というルールがあります。

03. 入口や床の間と畳の向きついてのルール

入口から入った時、畳の目が進行方向になるように、入口と畳は平行に敷き込みます。畳の目に逆らわないので歩きやすく、ゴザも傷みにくくなります。

また、床の間がある場合は、上座である床の間の前の畳を平行に敷き、その後で残りの畳を敷き込みます。

これは縁が床の間に対して直角になる敷き方(「床刺し」と呼ばれる敷き方)だと、上座に座る人が縁の上に座ることになってしまい、失礼にあたるためだそうです。

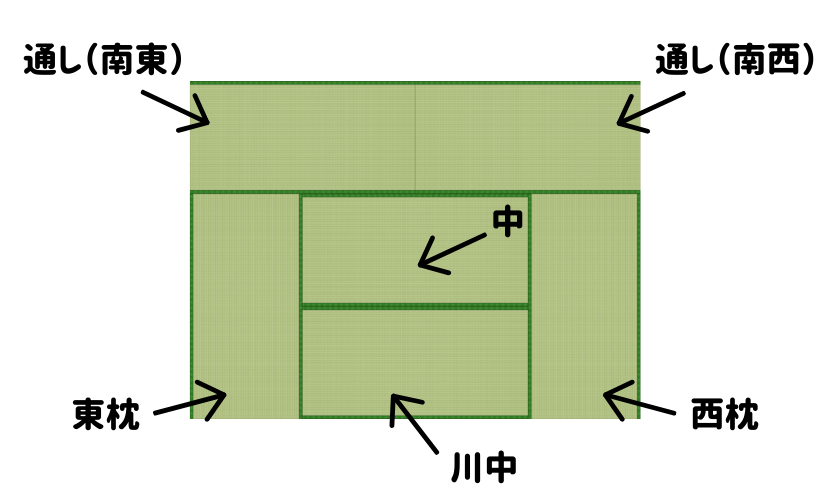

畳の位置の名称は、以下のようになります。

畳は敷き込む位置によって名称がついており、1枚1枚置くべき場所と向きが決まっています。

お部屋の広さ別 畳の敷き方

それでは、お部屋の広さ別に畳の敷き方を見ていきましょう。

3畳の敷き方

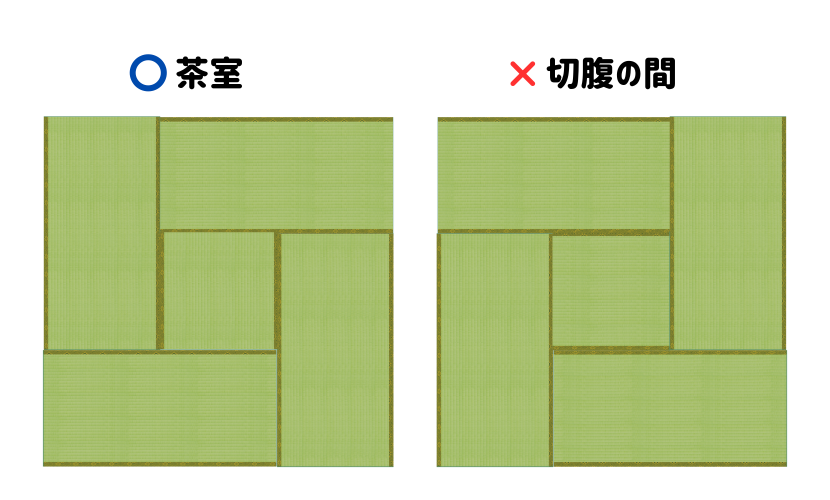

4.5畳の敷き方

同じ4.5畳のお部屋だと、半畳を真ん中に敷く敷き方もありますが、下の図の様に左回りに敷き込むと「切腹の間」(卍敷き)となり縁起が悪い敷き方になるため避けられています。

なお、畳を反対の右回りに敷き込むと茶室の敷き方になります。

6畳の敷き方

8畳の敷き方

以上のように、お部屋の広さによって縁起のいい敷き方とそうではない敷き方があります。

日本人として、これは覚えておくといいかもしれませんね!

ヘリ無し半畳の場合

ここまで基本的な畳の敷き方についてご紹介しました。

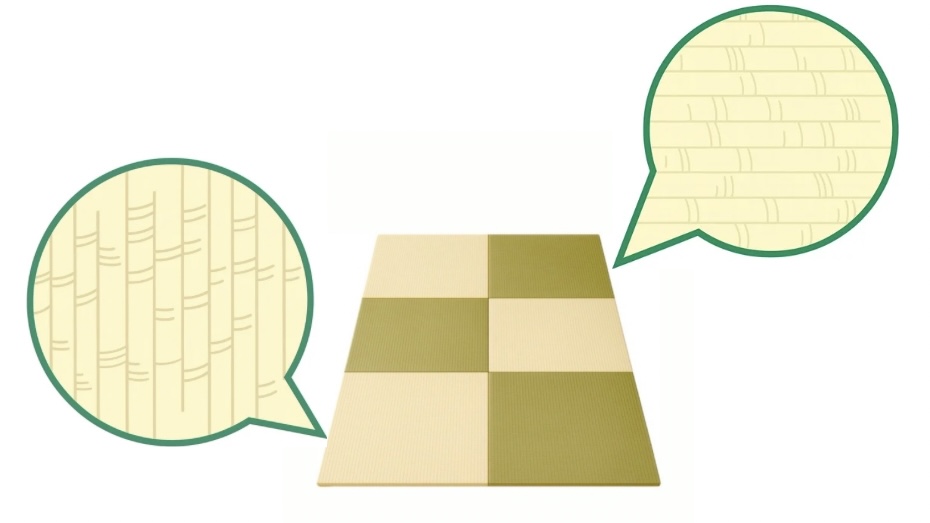

畳には、「ヘリ無半畳」という種類もあります。

「ヘリ無半畳」は、一般的な畳の縁がなく、大きさが半分になっている畳です。

畳の縁がないことで、洋風の部屋にも合わせやすく、部屋を広く見せることもできます。

ヘリ無し半畳については、畳の目の向きを変えて縦と横、交互に敷き込む「市松敷き」と呼ばれる敷き方がよく見られます。

交互に敷き込むと、光の当たり具合や、見る角度によって同じゴザの色でも濃淡が出て、まるで異なる色を2色使って敷かれているように見えます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

畳の敷き方にはきちんとした理由から、さまざまなルールがあることがお分かりになったかと思います。

普段はあまり気に留めることはありませんが、畳の敷き方には歴史や吉凶との関わりもあり、調べてみるとなかなか面白いと思います。

今回の記事を参考に、身近な畳の敷き方を改めて調べてみてはいかがでしょうか。